Dépression chez les seniors : symptômes, causes et couverture santé

- Repères : reconnaître la dépression senior masquée

- Microsymptômes fréquents chez les +65 ans

- Pertes vécues : déclencheurs silencieux

- Pathologies chroniques comme catalyseurs

- Isolement social : un vecteur invisible

- Biologie, nutrition et neurotransmission

- Diagnostic spécialisé chez le senior

- Prise en charge santé publique et mutuelle

- Thérapies ciblées pour les aînés

- Prévention et quotidien protecteur

La dépression chez les seniors reste trop souvent méconnue ou confondue avec d’autres troubles liés à l’âge. Contrairement aux formes classiques, elle s’exprime fréquemment par des symptômes discrets : fatigue, isolement, plaintes somatiques ou ralentissement. Les déclencheurs sont multiples : deuil, maladies chroniques, perte d’autonomie ou isolement social. S’y ajoutent des facteurs biologiques, nutritionnels et cognitifs qui compliquent le diagnostic. Pourtant, une prise en charge adaptée, alliant accompagnement médical, soutien psychologique et couverture mutuelle, permet de restaurer un mieux-être durable. Identifier les signaux faibles et mobiliser un environnement protecteur sont essentiels pour prévenir ou soigner efficacement cette souffrance invisible.

Repères : reconnaître la dépression senior masquée

La dépression chez les seniors se manifeste souvent sous des formes atypiques qui compliquent son identification. Contrairement à l’image classique de tristesse, les signes peuvent être plus discrets : irritabilité inhabituelle, tendance au repli, indifférence aux activités ou à l’environnement, voire plainte corporelle persistante. Les proches remarquent parfois une perte d’intérêt marquée pour les loisirs, un désengagement social ou familial et une lenteur psychomotrice progressive. Chez certains, la dépression se camoufle derrière des troubles cognitifs débutants, laissant croire à une démence naissante.

Les plaintes répétées sur la santé, des douleurs inexpliquées ou une fatigue constante doivent alerter : ce sont des signaux spécifiques, fréquemment négligés, mais essentiels à repérer pour agir tôt. La difficulté à exprimer ses émotions, fréquente après 70 ans, accentue encore la confusion. La dépression peut aussi s’installer de façon insidieuse, sans épisode brutal, imposant alors une vigilance renforcée des entourages et des soignants pour détecter tout changement de comportement durable.

Microsymptômes fréquents chez les +65 ans

Les microsymptômes de la dépression chez les plus de 65 ans passent souvent inaperçus ou sont attribués à l’âge. Parmi eux, la fatigue persistante au réveil, une baisse de motivation pour les gestes du quotidien ou des troubles du sommeil récurrents alertent sur une souffrance psychique sous-jacente. Les troubles de l’appétit, qu’ils se manifestent par une perte ou une prise de poids inexpliquée, s’installent progressivement, parfois accompagnés de plaintes digestives.

Les seniors peuvent également présenter un ralentissement moteur, parler moins ou marcher plus lentement, signes d’un épuisement émotionnel profond. L’irritabilité, la sensibilité accrue aux contrariétés, voire des pleurs discrets devant la télévision, signalent une vulnérabilité émotionnelle. Un retrait du cercle social, une perte d’intérêt pour la famille, les amis ou les petites habitudes autrefois appréciées constituent aussi des marqueurs. L’accentuation de douleurs chroniques, sans explication médicale nouvelle, complète ce tableau. Repérer ces signaux permet d’engager rapidement un accompagnement ciblé et de restaurer l’équilibre psychique du senior.

Pertes vécues : déclencheurs silencieux

La dépression senior s’enracine souvent dans des pertes successives vécues dans le grand âge. La disparition d’un conjoint, d’un frère, d’une sœur ou d’amis proches entraîne un deuil complexe, fréquemment sous-estimé. Le passage à la retraite, loin d’être toujours synonyme de liberté, prive l’individu de repères sociaux et de reconnaissance, générant un vide difficile à combler. La perte d’autonomie physique, la difficulté à accomplir les gestes quotidiens, le déménagement en établissement ou la réduction de l’espace de vie créent un sentiment d’échec et d’abandon.

À cela s’ajoute la perte progressive d’un rôle familial ou social : ne plus pouvoir aider, transmettre ou participer activement accroît la vulnérabilité. L’isolement, souvent accentué par des problèmes de mobilité, devient alors le terreau d’une tristesse persistante. Ces pertes s’enchevêtrent et renforcent la perception d’un avenir restreint, contribuant à l’émergence d’une dépression silencieuse. Reconnaître ces facteurs déclencheurs permet d’ajuster l’accompagnement pour redonner du sens et un nouvel équilibre.

Pathologies chroniques comme catalyseurs

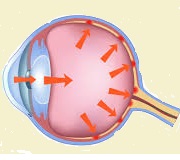

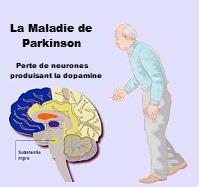

De nombreuses maladies chroniques favorisent l’installation ou l’aggravation d’une dépression chez le senior. Les pathologies cardiovasculaires, les suites d’AVC, l’insuffisance cardiaque ou respiratoire et le diabète confrontent à des limitations corporelles qui modifient l’estime de soi. Les douleurs chroniques, qu’elles soient articulaires, neuropathiques ou diffuses, grignotent chaque jour la qualité de vie et renforcent le sentiment d’impuissance.

Les maladies neurodégénératives, même à un stade débutant, plongent dans l’incertitude et l’anxiété, générant frustration et tristesse. À cela s’ajoutent les traitements lourds, les effets secondaires des médicaments et la peur du handicap ou de la dépendance, sources de préoccupation majeure. Les consultations médicales répétées, l’hospitalisation ou la multiplication des examens fatiguent l’organisme et l’esprit. Par ailleurs, certains médicaments, notamment ceux prescrits pour des affections cardiaques ou neurologiques, peuvent eux-mêmes favoriser l’apparition de symptômes dépressifs, rendant indispensable une vigilance particulière lors du suivi médical.

Isolement social : un vecteur invisible

L’isolement social représente l’un des principaux moteurs de la dépression chez les seniors, mais il reste souvent ignoré, car silencieux. La réduction progressive du cercle de proches, la disparition d’amis ou de voisins, les déménagements en institution ou l’éloignement géographique des enfants participent à ce processus. La fracture numérique accentue la distance avec le monde extérieur, privant certains seniors de moyens modernes pour rester en contact. La baisse de mobilité, les handicaps sensoriels ou la crainte de chuter limitent encore davantage les sorties, transformant le domicile en lieu de repli forcé.

Le sentiment d’inutilité, le manque de sollicitations intellectuelles ou affectives, conduisent à une perte de confiance et de l’estime de soi. Cette solitude chronique, rarement avouée, s’accompagne d’un risque accru de dénutrition, de troubles du sommeil et de retrait progressif de toutes les interactions. Prévenir l’isolement requiert donc une attention continue : visites régulières, activités adaptées, et maintien du lien intergénérationnel sont essentiels pour protéger la santé mentale.

Biologie, nutrition et neurotransmission

Les bouleversements biologiques propres au vieillissement modifient la vulnérabilité à la dépression. Les carences nutritionnelles, notamment en vitamines du groupe B, acides gras essentiels, fer ou zinc, altèrent la production des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l’humeur. Les inflammations chroniques, souvent silencieuses chez la personne âgée, perturbent l’équilibre neurochimique, favorisant l’apparition de troubles de l’humeur.

Les déséquilibres hormonaux liés à la thyroïde ou au cortisol peuvent également mimer ou amplifier les symptômes dépressifs. À cela s’ajoutent la déshydratation fréquente, les modifications du microbiote intestinal et les troubles du métabolisme du glucose qui, ensemble, agissent sur le cerveau émotionnel. Une alimentation pauvre en nutriments essentiels, combinée à une moindre activité physique, accentue le risque dépressif. Agir sur ces leviers biologiques, par des bilans réguliers et une nutrition adaptée, permet souvent d’améliorer l’état général, d’atténuer la fatigue morale et de limiter la chronicisation des troubles dépressifs.

Diagnostic spécialisé chez le senior

Le diagnostic de la dépression chez le senior exige une démarche spécifique, adaptée à la complexité du vieillissement. Les outils d’évaluation doivent tenir compte des manifestations atypiques, car la présentation diffère de celle de l’adulte jeune. L’entretien clinique approfondi s’accompagne souvent d’échelles validées, comme le mini-GDS, qui permettent de mesurer la sévérité du trouble.

Il faut savoir distinguer dépression et début de démence, car les deux pathologies partagent des symptômes communs : troubles de la mémoire, ralentissement, repli social. La consultation gériatrique s’attarde sur l’histoire des pertes récentes, la douleur chronique et la consommation médicamenteuse. L’entourage joue un rôle déterminant dans l’apport d’indices sur les changements comportementaux. Il est essentiel de rechercher d’éventuelles idées suicidaires, même si elles sont rarement exprimées spontanément. Une évaluation somatique complète s’impose pour écarter une cause organique ou iatrogène, la dépression pouvant parfois révéler une affection sous-jacente non encore diagnostiquée.

Prise en charge santé publique et mutuelle

En France, la prise en charge de la dépression chez les seniors s’organise autour d’un parcours de soins coordonné, avec le médecin traitant comme point d’ancrage. Les consultations médicales, les bilans sanguins ou neuropsychologiques, ainsi que certains traitements sont couverts par l’Assurance Maladie, mais de nombreux actes complémentaires restent à la charge du patient. Les séances de psychothérapie, rarement remboursées par la Sécurité sociale, nécessitent souvent une couverture par la mutuelle santé, qui peut proposer des forfaits spécifiques pour la consultation de psychologues ou de psychiatres en libéral. Les séjours en établissement, le suivi par une équipe mobile de psychiatrie, ou l’intervention d’un psychologue à domicile relèvent également de garanties complémentaires selon les contrats. Il est crucial de comparer les offres, certaines mutuelles senior proposant des programmes de prévention, des ateliers bien-être, voire un accompagnement social pour rompre l’isolement. Cette coordination entre acteurs publics et complémentaires optimise la qualité de prise en charge et limite le reste à charge.

Thérapies ciblées pour les aînés

Le traitement de la dépression senior repose sur une approche personnalisée, adaptée à la situation de vie, à la sévérité des symptômes et aux comorbidités. Les antidépresseurs peuvent être proposés, mais la surveillance est accrue pour éviter les interactions médicamenteuses et limiter les effets indésirables. Les psychothérapies, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, apportent des outils concrets pour modifier les schémas négatifs et restaurer la confiance en soi.

Pour les seniors réticents à la parole, l’art-thérapie, la musicothérapie ou des ateliers mémoire favorisent l’expression et l’estime de soi. La stimulation sociale, par le biais de groupes de parole ou d’activités partagées, aide à lutter contre l’isolement et redonne du sens au quotidien. Les interventions combinées, associant suivi médical, soutien psychologique, et accompagnement social, sont les plus efficaces pour prévenir les rechutes. L’éducation thérapeutique du patient et de ses proches améliore l’observance des traitements et l’adhésion à la démarche de soins.

Prévention et quotidien protecteur

La prévention de la dépression chez le senior s’appuie avant tout sur la préservation d’un quotidien stimulant et d’un environnement sécurisant. Maintenir une activité physique régulière, adaptée à l’état de santé, favorise la libération d’endorphines et limite l’anxiété. Une alimentation variée et équilibrée, riche en nutriments essentiels, soutient la vitalité cérébrale. L’engagement dans des activités sociales, culturelles ou intergénérationnelles permet de maintenir le lien et de renforcer le sentiment d’appartenance.

Les proches jouent un rôle clé : écoute, présence bienveillante, valorisation des acquis, encouragement à exprimer les difficultés. L’accès à la formation numérique, la découverte de nouveaux centres d’intérêt et l’inscription à des associations locales offrent des occasions de sortir de l’isolement. Certaines mutuelles proposent des programmes de prévention, des ateliers bien-être ou des dispositifs d’accompagnement à domicile. Cette dynamique globale constitue le meilleur rempart contre la dépression, en redonnant à chacun la capacité d’agir sur son équilibre psychique.